이미지 확대보기

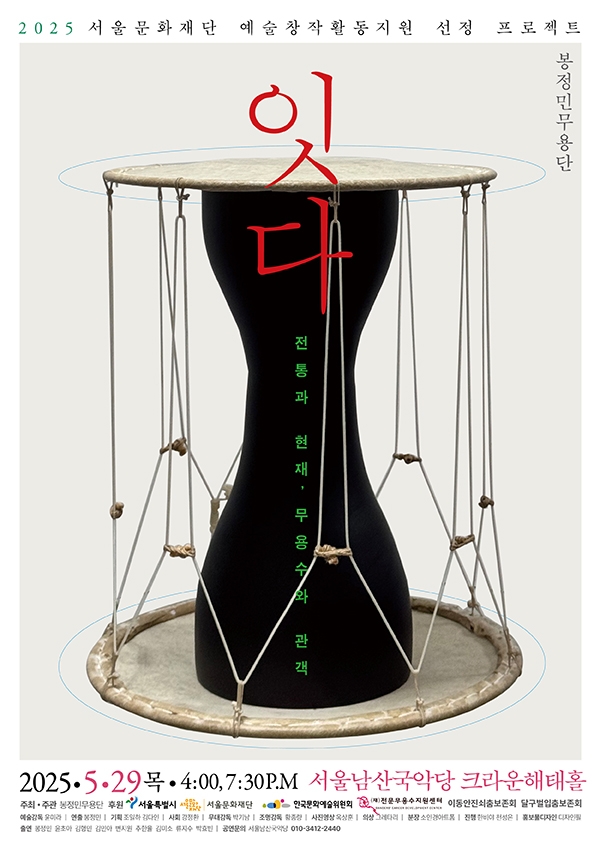

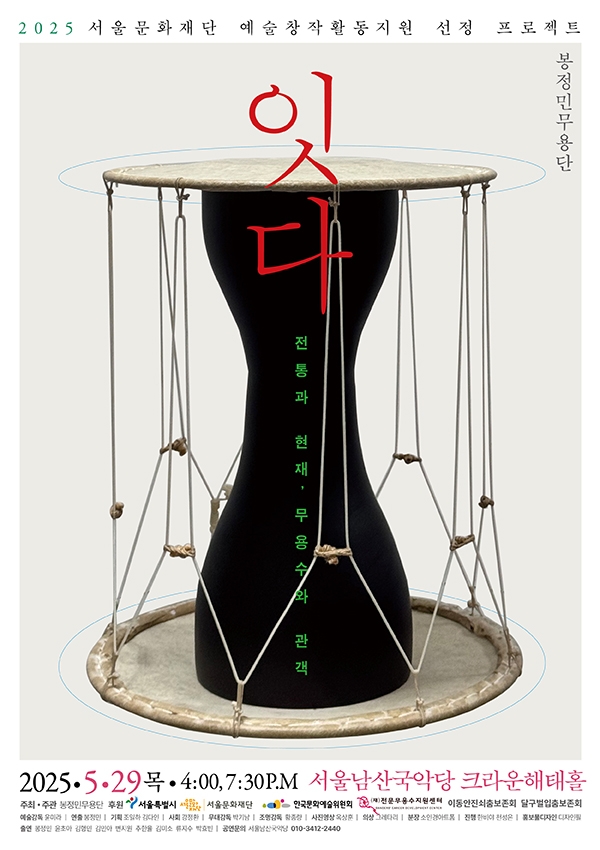

이미지 확대보기윤미라 춤의 미학성을 존중하는 봉정민무용단은 ‘신전통춤’, ‘대중성’을 키워드로 전통춤을 재해석해 대중에게 신선한 볼거리의 전통춤 여섯 개로 프로그램을 구성해 타악 중심의 공연을 선보인다. 해마다 각지에서 공연되던 춤은 집중도가 뛰어난 서울남산국악당에서 절정의 미적 감각을 풀어 놓을 것이다. 대중에겐 다소 어렵다는 전통춤을 쉽고 흥미롭게 풀어내기 위한 장단과 흥신이 가미된 소고춤, 장구춤, 진쇠춤을 현대적으로 재해석한다.

봉정민무용단은 전통춤과 신전통춤을 오가며 과거와 현재를 잇는 소통과 계승의 무대를 생산하는 것을 목표로 한다. 다양한 방식으로 전통춤을 즐길 수 있는 사전 체험 및 전시 프로그램도 마련된다. 현실과 역사를 이해하기 위한 소고, 장구, 진쇠(꽹과리) 등을 연주하고, 기본 장단을 배우며 신전통춤 이해를 돕기 위한 전시 행사가 공연 시작 전후로 크라운해태홀 로비와 야외마당에서 진행된다. 전통춤의 백과사전이 될 공연은 무용 방식의 변화를 내비친다.

봉정민무용단은 이번 공연을 시작으로 전통춤이 대중에게 노출되는 기회를 늘이고 대중적 기반을 다질 수 있는 신전통춤에 대한 인식 변화를 꾀한다. 장승헌 사회에 그레타리의 의상을 입은 출연진(봉정민, 윤초아, 김형민, 김민아, 변지원, 추한율, 김미소, 류지수, 박효빈)의 새로운 춤의 모습이 기대된다. 보통의 춤이 주변의 다양한 예술과 어우러져 그 시너지 효과로 신화적 양상으로 번지는 일은 감동이다. 여섯 갈래에 걸친 춤의 인상을 살펴본다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기'여인, 흥에 젖다'(장구춤, 안무 윤미라, 출연: 김민아, 변지원, 추한율, 류지수, 김미소) : 농악놀이 가운데 설장구 놀이에서 파생된 장구춤이다. 원색 미감을 두르고, 시각적 효과를 극대화하며 새로운 독립 무용 형태로 창작된 춤은 열정의 숙성 단계를 감내한다. 장구춤은 민요조의 음악 장르에서 벗어나 기악곡을 바탕으로 재구성되었다. 장구놀이의 역동적 움직임과 서정적인 이미지가 결합하여, 춤의 연원을 찾아가는 춤의 여정이 아름답다. 리듬감을 타며 휘날리는 선의 유동이 꽃으로 피어나는 듯한 표정 연기를 창출하며 민속놀이의 성격과 무대 예술의 고급화에 집중한다.

'진쇠춤'(화성재인청 이동안류, 출연: 봉정민) : 화성재인청(순조 1784~1920)의 전통무용인 ‘꽹과리춤’을 일컫는다. 왕의 환갑 같은 나라의 경사나 궁궐 잔치에서 왕이 각 고을의 원님을 불러 춤을 추도록 권유했으며, 원님들이 쇠를 들고 춤을 춘 데서 유래된 춤이다. 진쇠춤은 무관복 차림에 꽹과리를 들고 추며 벙거지에 늘인 색 술과 꽹과리에 늘인 오색 끈이 화려함을 더해주는 복색으로 등장한다. 진쇠를 들고 철릭을 입은 구군복 차림의 남성춤은 여성춤으로 번지고, 춤사위는 외발뛰기와 꽹과리를 휘두르는 사위 등이 특이하여 흥신을 자아낸다.

'호남살풀이춤'(전북무형유산 최선류, 출연: 윤초아) : 출연자 자체가 민속화 분위기를 풍기며 여성적 사유가 들어가 있는 춤이다. 깊이 가라앉은 호흡과 허공을 나르는 학처럼 멋이 묻어나는 춤사위에서 우아함이 느껴지며, 엇가락 장단은 절로 흥을 부른다. 간결하면서도 한 폭의 난을 그린 듯 시원하게 뿌려지는 수건은 인간의 이중 구조적 심리를 잘 표현하고 있는 정·중·동의 미학을 간직한 춤이다. 연희자의 나이와 행위의 장소에 따라 춤은 묘미를 달리하며, 완급과 강약을 구사하는 수사에 따라 분위기가 달라진다. 온전한 여성춤으로 한국 전통춤의 미학을 소지하고 있다.

'월하무현금'(月下無絃琴, 초연·안무 윤미라, 출연: 김형민, 변지원) : 매창과 유희경의 사랑 이야기는 춘향과 이몽룡에 견주어진다. 매창의 시 ‘월하무현금’(거문고를 탄다)은 “誰憐緣綺訴丹衷(수련연기소단충)거문고로 속마음을 하소연해도 누가 가엾게 여기랴 萬恨千愁一曲中(만한천수일곡중) 만가지 한, 천가지 시름이 이 한 곡조에 들었다오 重奏江南春欲暮(중주강남춘욕모) 강남곡을 다시 타는 동안 봄도 저물어 가는데 不堪回首泣東風(불감회수입동풍)고개 돌려 봄바람에 우는 짓은 차마 못하겠네.” 여인과 사내의 월하무현금은 부드러운 사위와 디딤이 서정성을 극대화한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기'설장고춤'(김병섭류, 출연: 박효빈) : 장구를 칠 때 베를 짜듯 잉어걸이, 엇부침, 엮음살이 등으로 엮어지고 다스름, 휘몰이, 동살풀이, 굿거리, 호허굿, 자진모리 등 호남우도농악의 다양한 가락으로 엮어져 있다. 테두름, 숙바더듬, 고깔치기 등의 다양한 춤사위는 흥신을 자연스럽게 멋으로 풀어낸다. 김병섭류 설장고춤은 역동적인 동작과 동참을 부르는 동선이 섞여 있어 볼거리가 다양하다. 가락의 리듬과 춤의 동적인 면이 합해지고, 설장고춤 특유의 몸놀림과 발 저정거림은 강하면서도 맵시 있는 춤의 요소가 된다. ‘북춤’과 ‘설장고춤’은 전통춤 신명의 쌍벽을 이루는 고전이다.

'달구벌입춤'(박지홍제 최희선류, 출연: 봉정민, 한비야, 김민아, 류지수, 김미소) : 달구벌은 대구의 옛 지명으로 푸른 언덕을 뜻한다. ‘수건춤’, ‘덧배기춤’이라고 하는 교방놀이 춤으로 달성 권번의 박지홍에서 최희선으로 이어진 춤이다. 지친 하루의 노동을 이겨내고자 하는 마음이 담긴 이 춤은 조심스럽게 흩날리는 수건과 활기찬 소고놀이의 허튼춤이 조화를 이룬다. 굿거리장단에 맞추어 맨손춤을 추다가 수건춤을 추고, 수건을 허리에 묶으면서 자진모리로 넘어가고 소고춤이 시작된다. 시나위 가락이 원형이나 가야금을 더해 음악의 변주를 더 한다. 약간 익살스럽고 투박한 춤이 일품이다.

봉정민무용단의 '잇다‘는 신전통춤을 통한 소통과 계승의 무대를 지향한다. 이번 공연 '잇다‘의 주제는 이음이다. 전통 예술을 계승하고 바른 정신을 존중하는 것은 후학의 책무이다. 춤꾼이자 연출가로서 봉정민은 예술감독 윤미라의 예술적 정신과 기교를 이어받아 상급의 미학적 전통을 구축하고자 한다. 봉정민무용단의 '잇다‘는 이전처럼 창의적 연기력 바탕의 정묘한 표현들과 갈래의 춤이 강조하는 사안들을 기교적으로 완벽하게 처리하면서 수범을 보인다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)