이미지 확대보기

이미지 확대보기‘게임인가 도박인가.’

2006년 바다이야기 문제가 대두되면서 한국 사회에는 사행성 게임에 대한 비판적 인식이 만연했다. 당시 게임업계는 이용 시간 최대 한도를 설정하는 ‘피로도 시스템’이나 ‘중독 기금 치료 기금 조성’ 등 자체적인 노력을 통해 게임과 사행성을 분리하겠다는 의지를 보였다. 하지만 2017년, 한국게임은 사행성과 떼어 놀래야 떼어 놀 수 없는 처지다. ‘모바일‧캐쉬‧뽑기.’ 한국 게임 산업의 사행성을 이해하기 위한 세 가지 키워드다.

지난달 21일 출시된 엔씨소프트 모바일 MMROPG은 한국 게임의 ‘현재’를 드러내는 가장 선명한 단면이다. 출시 하루 전 ‘리니지M’에 ‘거래소’와 유저 간 거래가 포함되지 않는다는 소식이 알려지자 엔씨소프트 주가가 폭락했다. ‘리니지’ IP(지적재산권)의 가장 중요한 흥행 요소가 바로 ‘거래’에 있었기 때문이다.

원작인 ‘리니지’를 즐기기 위해선 한 달에 3만원 가량의 월정액 요금 뿐 아니라 각종 버프와 아이템 구입을 위해 수 십 만원에 달하는 돈을 지불해야 한다. ‘그런 게임을 왜 하느냐’ 싶겠지만 유저들에게 ‘리니지’는 단순한 게임이라기보다 투자의 대상에 가깝다. 캐릭터를 육성해 게임 내 재화를 벌고 이를 게임 외적으로 거래해 현금으로 바꾸는 일이 리니지에서는 너무나 자연스럽다. 엔씨소프트는 “현금거래를 허용한 적 없다”는 입장이지만 현금거래를 막기 위해 회사측에서 팔을 걷어붙이고 나선 적은 없다. 현금거래를 막는다면 캐시카우인 리니지가 붕괴할 것은 불 보듯 뻔하기 때문이다. 지난해 ‘리니지’는 누적 매출 3조원을 달성했다.

넥슨은 유저들에게 ‘돈슨(돈+넥슨)’이라는 별명으로 악명 높다. 넥슨은 월정액제 대신 게임 내 아이템을 현금으로 구매하는 ‘부분 유료화’ 시스템을 정착시켰다. 월정액제 시스템에선 유저들 간에 아이템 거래가 은밀히 행해졌다면 부분 유료화 시스템에선 게임 회사가 나서 유저들에게 아이템을 당당히 판매한다. 넥슨이 돈슨이 된 배경에는 아이템 판매와 ‘확률’을 결부시켰다는 이유가 크다.

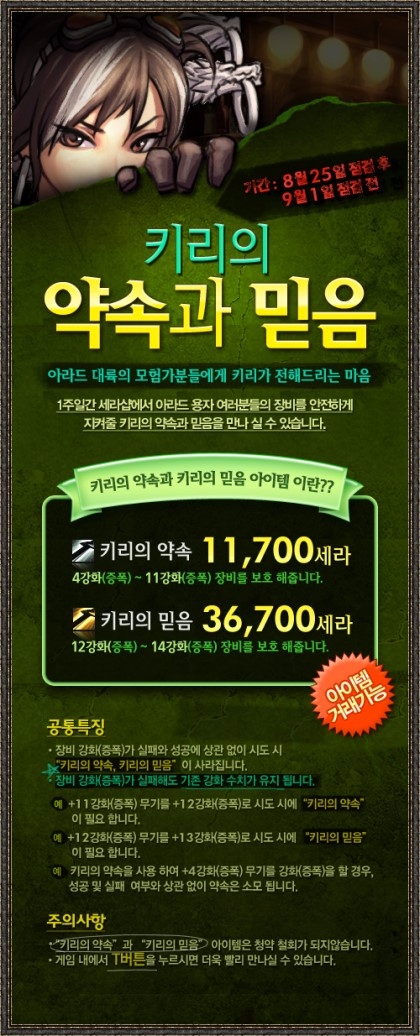

특히 2011년 8월 24일 넥슨이 자사 게임 ‘던전앤파이터’에서 판매한 ‘키리의 약속과 믿음’은 한국 게임 사에 길이길이 남을 흑역사로 꼽힌다. 해당 게임 내에서 강해지기 위해선 높은 강화등급의 무기가 필요하다. 강화 수치가 올라갈수록 무기가 증발할 확률도 높아져 고강화의 무기는 극히 소수만 소유할 수 있었다. 그런데 해당 아이템은 강화 실패시에도 아이템 강화 수치가 그대로 유지되는 그야말로 ‘밸런스 붕괴’ 아이템이었다. 키리의 약속은 개당 1만1700원, 키리의 믿음은 개당 3만6700원에 판매됐고 유저들은 남들에게 뒤처지지 않기 위해 욕을 하면서도 해당 아이템을 구매했다. 사재기, 수 십 만원 이상 결제, 고강화 무기로 인한 게임 밸런스 붕괴 문제 등이 터져 나왔다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기한국 게임의 축이 PC에서 모바일로 넘어오면서 사행성 문제는 더 극심해 졌다. PC게임에 비해 수명이 짧은 모바일 게임 특성상 단기간에 최대한의 수익을 올리는 것이 중요해졌다. 게임사의 고민을 한 번에 해결해준 것이 바로 ‘가챠’ 시스템이었다. 어떠한 아이템을 획득할 수 있을지 명확하지 않은 ‘랜덤박스’형 아이템을 뽑는 것으로 ‘무작위 뽑기 시스템’이라고도 불린다. 게임사들은 정확한 아이템 뽑기 확률을 공개하지 않은 채 탐나는 아이템들을 뽑을 수 있다고 홍보했다. 막대한 현금을 투입해도 원하는 아이템을 뽑을 수 없었던 대부분의 유저들은 ‘도박에 가깝다’는 비난을 쏟아냈다.

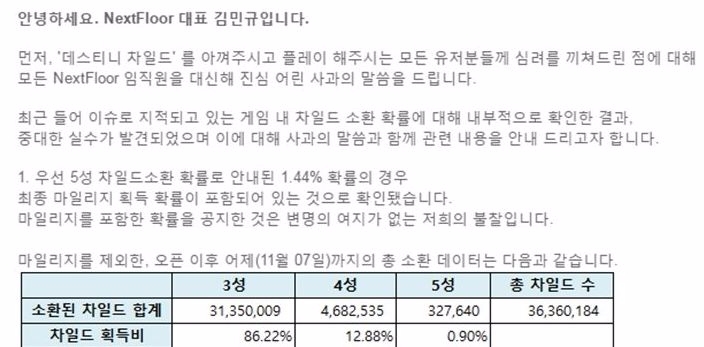

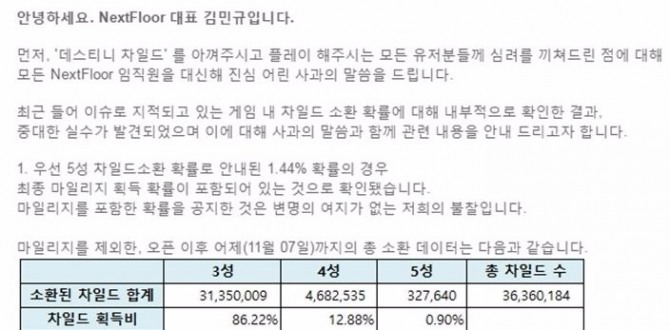

게임사의 아이템 확률 조작 의혹이 잊을만하면 터져 나왔고 그때마다 한국게임에 대한 유저들의 피로감도 축적돼 갔다. 작년 11월 넥스트플로어의 ‘데스티니 차일드’는 고등급 아이템인 ‘5성’ 뽑기 확률을 1.44%라고 공지했으나 실제 확인 결과 획득 확률에 차이가 있어 의혹 제기 3일 만에 대표가 직접 사과문을 올려야만 했다.

사행성 문제에 대한 자성의 목소리도 있었다. 2013년 전병헌 당시 민주통합당 의원 등은 “웹보드게임과 관련해서는 매출 대부분이 순익으로 이어지는 데 반해 도박중독 등 사회적 부작용이 심각한 것도 사실”이라며 “이에 대해서는 게임사가 분명히 대처해야 한다”고 지적했다. 보드게임 등에서 이용시간 등에 제한을 두는 자율규제안이 도입되기도 했다. 하지만 지나친 과금, 확률형 아이템 등의 본질은 건드리지 않아 ‘눈가리고 아웅’식이라는 비판에 직면했다. 정부가 때리고 게이머들이 비판했지만 사행성 문제는 개선되지 않았다. 가챠 시스템 없이 서비스 가능한 한국 모바일 게임이 있을까? 지난 10년간 한국 게임의 본질은 뽑기로 귀결됐다.

1일 ▲ 희귀 아이템 확률 공개 ▲꽝 아이템, 유료 캐시 확률형 아이템 불포함 등을 골자로 하는 게임산업협회 확률형아이템 자율규제 개선안이 시행됐다. 협회는 자율규제 강령에 위배되는 사실을 발견했을 경우 업체가 신속하게 시정조치를 하고 재발방지책을 마련해야 한다는 입장이다. 하지만 게임업체들의 주 수입원이 확률형 아이템이라는 점, 그야말로 자율규제라는 점 등을 고려했을 때 이번 규제안이 얼마만큼 실효성이 있을지는 미지수라는 지적이 나온다.

신진섭 기자 jshin@g-enews.com