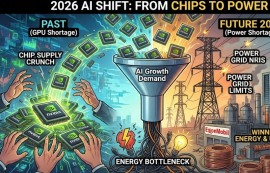

무역 블랙리스트 위기, AI·반도체로 사업 다각화하며 정면 돌파

자체 칩 '어센드'·모델 '판구' 앞세워 하드웨어·소프트웨어 생태계 구축

자체 칩 '어센드'·모델 '판구' 앞세워 하드웨어·소프트웨어 생태계 구축

이미지 확대보기

이미지 확대보기DGA-올브라이트 스톤브리지 그룹의 폴 트리올로 중국 담당 수석 부사장은 "화웨이는 지난 10년간 회사에 가해진 다양한 외부 압력 때문에 핵심 사업의 초점을 전환하고 확장해야만 했다"고 진단했다. 이러한 전략적 전환으로 화웨이는 스마트카, 운영체제는 물론 첨단 반도체, 데이터센터, 거대 언어 모델(LLM) 등 AI 시대의 핵심 기술 전반에 손을 뻗쳤다. 트리올로는 "복잡성과 진입 장벽이 높은 이렇게 많은 부문에서 역량을 발휘할 수 있었던 기술 회사는 없었다"고 평가했다.

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)조차 화웨이를 "세계에서 가장 강력한 기술 회사 중 하나"로 지목하며 "미국 정부가 자국 칩 기업의 대중국 수출을 계속 제한한다면 화웨이가 중국에서 엔비디아를 대체할 것"이라고 경고한 바 있다. 지난주 시가총액 4조 달러(약 5569조 원)를 돌파한 엔비디아의 아성이 화웨이의 거센 추격에 흔들릴 수 있다는 위기감을 드러낸다.

1987년 런정페이 회장이 선전의 한 아파트에서 전화 교환기 유통으로 시작한 화웨이의 출발은 미미했다. 이후 통신 장비 시장에 본격적으로 뛰어들어 아프리카, 중동 등 신흥 시장을 발판으로 성장했고 유럽까지 세력을 넓혔다. 2019년에는 전 세계 5G 통신장비 시장의 리더로 우뚝 섰고, 자회사 하이실리콘을 통해 자체 스마트폰 칩을 설계하며 세계 최대 스마트폰 제조업체 반열에 올랐다.

역설적이게도 미국의 제재는 화웨이를 '국가대표 AI 기업'으로 키우는 자양분으로 작용했다. DGA-올브라이트 스톤브리지 그룹의 폴 트리올로 수석 부사장은 "수출 통제는 아이러니하게도 런정페이(任正非) CEO가 항상 저항했던 방식으로 화웨이를 중국 정부의 품으로 밀어 넣었다"며, 이러한 제재가 오히려 화웨이의 AI 하드웨어 및 소프트웨어 개발에 '스테로이드' 역할을 했다고 분석했다.

◇ 위기를 기회로…AI 칩 개발 정면 돌파

절체절명의 위기에서도 화웨이는 AI 칩 개발의 끈을 놓지 않았다. 2019년 '풀스택, 모든 시나리오의 AI 포트폴리오' 전략의 하나로 AI 프로세서 '어센드 910'을 공개했고, 2020년 TSMC와의 거래가 끊기는 추가 제재에도 굴하지 않았다.

반전은 2023년에 시작했다. 화웨이가 출시한 5G 스마트폰에 중국에서 자체 생산한 것으로 추정되는 첨단 칩이 탑재된 사실이 알려지면서 미국 기술 업계는 충격에 빠졌다. 비록 생산 규모는 제한될 것으로 평가됐지만, 화웨이가 첨단 칩 경쟁에 복귀했음을 알리는 신호탄이었다.

이와 동시에 엔비디아의 빈자리를 겨냥한 새로운 AI 칩 '어센드 910B'가 수면 위로 떠 올랐고, 차세대 칩인 '910C'의 양산도 임박했다고 알려졌다. 테크모트 컨설팅의 제프리 타우슨 매니징 파트너는 "화웨이가 저사양 칩들을 조합해 고성능 GPU의 성능을 복제하는 데 큰 진전을 이루고 있다"고 평가했다.

지난 4월에는 어센드 910C 칩 384개를 하나로 묶은 AI 데이터센터 시스템 'AI 클라우드매트릭스 384'를 공개하며 기술력을 과시했다. 일부 성능 지표에서는 엔비디아의 최신 시스템인 GB200 NVL72를 능가한다는 분석이 나왔다. IT 자문사 포레스터는 보고서에서 "화웨이가 단지 따라잡는 것이 아니라 AI 인프라의 작동 방식을 재정의하고 있다"고 진단했다.

소프트웨어 분야에서도 엔비디아의 '쿠다(CUDA)'에 대항하는 자체 개발 플랫폼 'CANN'을 선보였다. 포레스터는 "AI 경쟁에서의 승리는 단순히 더 빠른 칩에만 달려있지 않다"면서도 "개발자들이 엔비디아에서 빠르게 갈아타기에는 아직 화웨이 제품의 통합성이 부족하다"고 지적했다.

◇ 칩 넘어 SW·클라우드까지…'판구'로 산업 현장 공략

화웨이의 야망은 칩 개발을 넘어 AI 가치사슬 전반으로 확장하고 있다. 2023년 회사 최대 매출원(3620억 위안)으로 등극한 'ICT 인프라' 사업이 이를 증명한다. 특히 클라우드와 데이터센터 사업은 회사 전체 매출의 핵심 축으로 성장했다.

자체 개발한 어센드 AI 칩과 클라우드매트릭스 시스템은 2017년 설립한 '화웨이 클라우드'의 데이터센터에 탑재된다. 이 데이터센터는 다시 화웨이의 AI 모델 시리즈인 '판구'를 훈련시키는 컴퓨팅 파워를 제공한다.

오픈AI의 GPT-4나 구글의 제미나이와 달리, 판구 모델은 의료, 금융, 정부, 제조업, 자동차 등 특정 산업 분야에 특화한 애플리케이션을 지원한다. 화웨이에 따르면 판구 모델은 지난해 20개가 넘는 산업 현장에 적용됐다. 화웨이의 잭 첸 부사장은 "외딴 탄광 같은 프로젝트 현장이라도 기술진이 몇 달씩 상주하며 AI 애플리케이션을 구축한다"고 말했다. 이를 바탕으로 지난 5월에는 5G 네트워크와 AI, 클라우드 기술을 이용해 흙이나 석탄을 자율 운송하는 전기 트럭 100여 대를 현장에 배치하는 등 대규모 상용화를 현실화했다.

최근 화웨이는 판구 모델을 오픈소스로 풀며 해외 시장 확장과 '어센드 생태계' 강화에 나섰다. 또한 6만 6500명이 넘는 개발자와 8800곳이 넘는 협력사를 지원하며 2만 개 이상의 산업 솔루션 인증을 받는 등 개발자 생태계 확장에도 공을 들이고 있다. 무어 인사이트 & 스트래티지의 패트릭 무어헤드는 CNBC 인터뷰에서 "화웨이가 중국의 '일대일로' 참여국을 중심으로 어센드 생태계를 확산시킬 것"이라며 "과거 통신 사업에서 그랬던 것처럼 5년에서 10년 안에 이들 국가에서 막강한 시장 점유율을 구축할 수 있다"고 전망했다.

화웨이는 칩, 컴퓨팅 인프라, AI 모델, 실제 산업 적용까지 AI 가치사슬 전 구간을 아우르는 독보적 지위를 구축했다. 미국의 견제가 오히려 화웨이를 중국 안에서 '국가 챔피언'으로 성장시키는 촉매제가 됐다는 평가가 주를 이룬다. 기술 패권 경쟁의 소용돌이 속에서 이뤄낸 화웨이의 다음 행보에 전 세계 IT 산업의 시선이 쏠리고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] '파월 수사' 논란 속 3대 지수 하락](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026011406504109868c35228d2f5175193150103.jpg)